vigilantes

Cuando hay que modificar o renovar la doctrina fundamental, las generaciones sacrificadas en las que se opera la transformación siguen siendo esencialmente ajenas a ella, y a menudo directamente hostiles.

Auguste Comte, Llamamiento a los conservadores.

El ombligo no es un órgano tan importante como imaginan

ustedes... ¡Señores poetas!

Oliverio Girondo, Membretes.

Fue Erik Satie quien acuñó el término “vigilantes” para designar a los guardianes sacrosantos de la cultura oficial y académica. Satie, compositor al que Coprovich admiró sin tapujos, mantuvo durante toda su vida una pugna contra el stablishment cultural, contra el conservadurismo y el proteccionismo; y se mantuvo bien alejado de los amiguismos cortesanos, de los zarandeos de las modas estilísticas, de las falsas idolatrías y demás vacuidades. Satie, como Coprovich, aborrecía a los “engrupidos”, en el significado que a esta palabra da Roberto Arlt (otro escritor admirado por nuestro poeta) en El idioma de los argentinos:

Son señores de cuello palomita, voz gruesa, que esgrimen la gramática como un bastón, y su erudición como un escudo contra las bellezas que adornan la tierra. Señores que escriben libros de texto, que los alumnos se apresuran a olvidar en cuanto dejaron las aulas, en las que se les obliga a exprimirse los sesos estudiando las diferencias que hay entre un tiempo perfecto y otro pluscuamperfecto. Esos caballeros forman una colección pavorosa de “engrupidos” -¿me permite la palabreja?- que cuando se dejan retratar, para aparecer en un diario, tienen un buen cuidado de colocarse al lado de una pila de libros, para que se compruebe de visu que los libros que escribieron suman una altura mayor de la que miden sus cuerpos.

Los vigilantes no son sólo conservadores de su poder de influencias, son también los dictaminadores de los cánones del “buen gusto”, a menudo por motivaciones que distan mucho de ser desinteresadas. No obstante considero que todos somos víctimas de un mismo sistema. El deseo de popularidad o las ganancias económicas no son nociones ajenas a un ser humano-poeta. Y en cuanto al arte se refiere, más grave aún es la carencia de tiempo real, donde uno pueda releer una obra, asentar una poética, desarrollar una reflexión, asimilar una propuesta, etcétera. Por eso el conservadurismo de los vigilantes no es el rechazo de obras nuevas, sino la aceptación y glorificación precipitadas de obras nuevas, que a la postre no son nuevas, sino decepcionantemente similares: de rápida lectura y más rápido olvido. Dice Peter Sloterdijk:

(...) en el contexto de las condiciones actuales, la novedad artística jamás pudo imaginar para sus interesados una acogida más favorable; y pese a todo, peligrosa, porque el desvanecimiento de los criterios conduce a las artes cada vez más cerca de los umbrales del nihilismo y, con ello, a las propias obras, que en su gran mayoría no sólo surgen cerca de los límites de la basura sino que los superan. En efecto, lo que importa tanto en el moderno sistema artístico como, en líneas generales, en la democracia avanzada es eliminar la herencia de la emotividad feudal, y sobre todo el sometimiento y la falsa loa; pero haciéndolo de tal manera que los sentimientos verticales, la sensibilidad para lo más elevado y profundo, lo más y menos valioso puedan aquí regenerarse discretamente en el marco de lo informal, así como reencarnarse de manera suficientemente fiel en medio de una situación de constante apertura a la novedad.[1]

* * * * *

He aquí la oportunidad de traer a colación una sabia reflexión del estupendo poeta Fernando Millán, extraída de su libro Vanguardias y vanguardismos en el siglo XXI. Sospecho que no va a ser la última ni la penúltima ocasión en que citemos esta obra. El motivo es que, juzguen ustedes mismos sobre este largo fragmento, trata con maestría y precisión muchos puntos convergentes con las ideas o situaciones coprovichanas:

El poder académico ha estado hasta los años setenta enteramente en manos de los conservadores, que en la actualidad sólo han cedido parte de ese poder. Y los medios de comunicación han estado, y siguen estando en manos de los poderosos que normalmente ha sido gente conservadora. Entonces, ¿qué ha destruido la vanguardia? Nada. Los que han sido destruidos, perseguidos, encarcelados, llevados a la locura y a la muerte, han sido los propios vanguardistas. Y eso a pesar de que, en la mayor parte de los casos, han sido personas de gran capacidad intelectual y de profunda probidad humana. Los hombres y mujeres de la vanguardia son gente con una actitud radical, que dicen: este camino que ha conducido a la humanidad a la primera guerra mundial, a las revoluciones sangrientas, al militarismo, a la guerra atómica, a la colonización de unos países por otros, al abuso de minorías sobre mayorías indefensas, al dominio del hombre sobre la mujer, a la alienación y, en definitiva, al dominio del hombre por el hombre, parte de una determinada forma de pensar, de ver el mundo y de organizar la sociedad que está relacionada con determinadas manifestaciones como la música, la pintura y la escritura. Los revolucionarios armados del siglo XX han fusilado a mucha gente, pero las vanguardias artísticas no han fusilado a nadie. Por definición, las vanguardias y los vanguardistas son antiagresivos, aunque es cierto que escandalizan en el terreno de las costumbres y los comportamientos... (...)

Pero no se trata de una actitud contra el poder, sino al margen del poder. Es decir, una actitud que se distancia del poder, que no piensa que sus ideas tengan que ser aceptadas a toda costa por los demás. La vanguardia nunca ha tenido mecanismos de poder, ni siquiera con la “vuelta al orden” de los surrealistas tras la explosión dadaísta. Hay dos caminos para llegar a los demás: uno es el camino de la libertad y la creatividad, que siempre es contagiosa y alimenta a los demás; otro es el de controlar, dirigir y utilizar a los demás. Y así, se dan artistas que se corresponden con estos dos tipos, los que tienen vocación de poder y los que no. Hay gente que se siente con derecho a decir lo que se puede hacer y lo que no, y hay gente que se niega a tener ese derecho y, sobre todo, se niega a que lo tengan los demás sobre él. Es necesario olvidarse de la idea de vanguardia como “anti”. Cuando los letristas hacen poemas en los que se borran o tachan palabras, están abriendo un nuevo camino. Y cuando, por ejemplo, Rauscheberg borra un dibujo de Jim Dine, no lo hace como un acto de destrucción, sino como un acto de creación a través de una acción irrepetible. Al llevarse a cabo un acto de este tipo, se hace una llamada a que la gente vea las cosas de otra forma y tome conciencia de otras dimensiones del conocimiento, el acto creativo o la vida.[2]

* * * * *

Por lo tanto, el circo mediático controlado por el gusto subjetivo de los vigilantes (la extensa mirada de la Esfinge, diría Coprovich), donde confabulan editores, intelectuales y escritores de peso y de paso, críticos, premios, políticos, etcétera, tiene como resultado una homogeneización de las propuestas visibles, en un proceso de reduccionismo creativo que rivaliza completamente con cualquier poética de cierta profundidad humana, artística o intelectual. Se polarizan cada vez más dos arquetipos de poeta, de igual origen romántico y de igual destino estúpido. Uno es el clásico poeta atormentado, vehículo de pasiones que no sabe controlar más que a fuerza de apretar más y más los tornillos de sus versos; y que una vez acabada una obra, si es que alguna vez hace tal cosa, la esgrime saturninamente contra toda vicisitud de su terrible destino, pues al fin no hay distinción entre él... y su Obra. Simpático, no obstante. Para él ser poeta lo es todo, una necesidad o un destino utópico.

Peor aún es aquel arquetipo de poeta que juega a serlo, pero lo negará hasta la muerte. Aquel que se considera más verdadero cuanto más insulte a la poesía, al hombre y a sí mismo. Cuanto más profana, vulgar, nihilista, desmotivada, desgarbada y andrajosa sea su frase cortada en líneas. Hijos de una Vieja Objetividad que no es más que una Subjetividad con afán totalitario. Para él ser poeta no es nada, o poca cosa, una manera de explayar su egoicidad.

Entre unos y otros se aquilata una visión de lo que es un poeta, y por ende, de lo que es la poesía, que tiene su coherente reacción popular en un movimiento creciente de desilusión y rechazo.[3] No creo que se lea poca poesía hoy día.[4] Hoy se lee suficiente poesía, sólo que se lee mal o se lee mala poesía. Y eso, claro, no es bastante.

* * * * *

En el primer párrafo de El túnel, Ernesto Sábato escribe lo que sigue:

Podría reservarme los motivos que me movieron a escribir estas páginas de confesión; pero como no tengo interés en pasar por excéntrico, diré la verdad, que de todos modos es bastante simple: pensé que podrían ser leídas por mucha gente, ya que ahora soy célebre; y aunque no me hago muchas ilusiones acerca de la humanidad en general y de los lectores de estas páginas en particular, me anima la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderme.

Hay dos ideas del texto que quiero subrayar aquí. La primera es la necesidad del escritor de ser entendido. La segunda es su devaluación de la humanidad en su conjunto. Dos ideas que se enfrentan.

Es evidente que en el hecho de escribir es concomitante la necesidad de expresarse, y expresarse para ser entendido. Tengo alumnos que aspiran a convertirse en escritores. Yo siempre les respondo lo mismo: las preguntas fundamentales que deben hacerse es 1) por qué escriben, por qué la escritura y no otro medio de expresión; y 2) por qué así, de un modo u otro. Son las preguntas que unen al aficionado con los más grandes creadores, pues sólo se dará respuesta a través de una vida y un trabajo. Y los más grandes creadores, además, lo son porque no dejan de preguntárselo.

La primera respuesta dirá hasta qué punto uno es artista. Hasta qué punto uno está enamorado de sí o del éxito, de una ensoñación prejuiciosa de lo que es ser artista, o la expresión surge como una necesidad, y la escritura como el medio de expresión más adecuado para dar cauce a sus objetivos como artista[5].

La segunda respuesta dirá qué tipo de artista se es o se quiere ser. Porque en arte todo es intencionado. Mis alumnos, por ejemplo, escriben como escriben por su exigua reflexión sobre sus motivaciones, y sobre todo por ignorancia de formas distintas de escritura. Lo que caracteriza al aficionado es la falta de responsabilidad sobre su obra.

Por poner un ejemplo, veamos según sus palabras a qué aspiraba Pavese:

Haber escrito algo que te deja como un fusil disparado, que aún se sacude y humea, haberte vaciado por entero de ti mismo, pues no sólo has descargado lo que sabes de ti mismo sino también lo que sospechas y supones, así como tus estremecimientos, tus fantasmas, tu vida inconsciente y haberlo hecho con sostenida fatiga y tensión, con constante cautela, temblores, repentinos descubrimientos y fracasos, haberlo hecho de modo que toda la vida se concentrara en ese punto dado, y advertir que todo ello es como si no existiera si no lo acoge y le da calor un signo humano, una palabra, una presencia; y morir de frío, hablar en el desierto, estar solo noche y día como un muerto.

Ahora bien, se escribe para ser entendido, ¿por quién? Este es un paso más allá, y no tiene una respuesta fácil. Primeramente, hemos dicho, para entenderse a uno mismo. ¿Y por qué la poesía? Para comprender lo incomprensible sin que deje de ser incomprensible. Y aquí, ya vemos, la cosa se complica. Volveremos sobre ello.

Ahora veamos la segunda idea del texto de Sábato. Tenemos un conflicto aterrador para el poeta: ser entendido por el mayor número de personas, pero a qué precio, ¿al precio de ser superficial, vacuo, fácil? ¿Al precio de traicionarse? ¿De no profundizar? Esta es la espada de Damocles con que diariamente el poeta filetea el bacalao. Sábato aboga por ese famoso “a la minoría, siempre” de J. R. Jiménez. Esto es porque “la mayoría” no es aquello que debería ser, como él mismo explica con transparencia:

El pueblo de hoy no es esa fresca y virginal fuente de toda sabiduría y de toda belleza que imaginan ciertos estéticos del populismo, sino el alumnado de una pésima universidad, envenenado por el folletín de la historieta o la fotonovela, por un cine para oficinistas y por una retórica para chicas semianalfabetas y cursis.

Acaso el pueblo, tal como existía en las primitivas comunidades, tenía un sentido profundo y verdadero del amor y la muerte, de la piedad y el heroísmo. Ese sentido profundo y verdadero que se manifestaba en la mitología, en sus cuentos folklóricos y leyendas, en la alfarería y en las danzas rituales. Cuando el pueblo estaba aún entrañablemente unido a los hechos esenciales de la existencia: al nacimiento y la muerte, a la salida y puesta del sol, a las cosechas y al comienzo de la adolescencia, al sexo y el sueño. Pero ahora ¿qué es realmente el pueblo? Y, sobre todo, ¿cómo puede tomárselo como piedra de toque de un arte genuino cuando está falsificado, cosificado y corrompido por la peor literatura y por un arte de bazar barato? Basta comparar la vulgaridad de cualquier estatuilla fabricada en serie para el adorno del hogar o para una iglesia contemporánea con un icono popular, o un fetiche africano, para advertir el enorme foso que se ha abierto entre el pueblo y la belleza. En la tribu más salvaje del Amazonas o del África central no encontramos jamás la vulgaridad, ni en sus potiches ni en sus vasijas ni en sus trajes, que hoy nos rodean por todos lados.

Así llegamos a otra conclusión que podría parecer paradojal. Y es que en nuestro tiempo sólo los grandes e insobornables artistas son los herederos del mito y de la magia, son los que guardan en el cofre de su noche y de su imaginación aquella reserva básica del ser humano, a través de estos siglos de bárbara enajenación que soportamos.

No es, en suma, el artista quien está deshumanizado, no es Van Gogh o Kafka quienes están deshumanizados, sino la humanidad, el público.[6]

También Benjamin Péret (y Coprovich) entiende como importante función del poeta el retorno a la magia, a las aguas más profundas de la existencia, y contestar a la humanidad con lo incontestable. En su artículo Tiene la palabra dice: Se sabe que la condición de poeta pone inmediatamente a quien la reivindica al margen de la sociedad y eso en la medida exacta en que es realmente poeta. (...) El común denominador que une al brujo, al poeta y al loco sólo puede ser la magia. Es la carne y la sangre de la poesía.

(...) “La poesía debe ser hecha por todos, no por uno”. Está fuera de duda que esta exhortación de Lautréamont será escuchada algún día, ya que la poesía ha sido fruto de la colaboración activa y pasiva de pueblos enteros. Los mitos, leyendas y cuentos populares lo atestiguan de manera resplandeciente.

Coprovich no adolece de idealización populista, pero busca el hermoso consuelo de encontrar el mundo en un alma, de abrazar a mi especie en una criatura amiga (Hölderlin), esto es, abriga la esperanza de que la poesía sirva precisamente para cambiar este estado de cosas, para devolver la humanidad a la humanidad.[7] A mí me parece un buen propósito.

Qué mejor que intentarlo con la voz emancipada de la poesía verdadera, liberada de la mirada de la Esfinge y los corsés-clichés de moda acomodaticia; con el grito[8] universalizado, donde se asciende a la individualidad sobrepasándola. ¿O no habla de lo mismo la elegía VII de Rilke?:

Solicitación ya no, no solicitación, voz emancipada

sea la naturaleza de tu grito; en verdad gritaste puro como el pájaro,

cuando la estación lo levanta, la ascendente, olvidando casi

que él es un animal preocupado y no sólo un corazón solitario

al que ella lanza a lo alegre, sereno, a los íntimos cielos. Como él, así

solicitarías tú también, no menos, que, aún invisible,

supiera de ti la amiga, la callada, en quien una respuesta

lentamente despierta y al escuchar se calienta

para tu osado sentir la que siente inflamada.[9]

* * * * *

Quizás por eso, a ojos de los vigilantes, el artista auténtico puede parecer un simple idiota. Sin embargo, seguramente tenga razón Nancy Huston cuando, en una entrevista en Babelia, decía que la inteligencia es catastrófica para la literatura. Hacen falta también tonterías. Hay que ser un poco tonto.

No sólo eso, ni siquiera es que la expresión de la irracionalidad o de lo telúrico puedan parecer “tontos” al pensamiento lógico-matemático, sino que la idiotez aparente puede ser un arma eficaz para reírse de los “engrupidos”. El Dadaísmo lo declaraba así:

Dada trabaja con todas sus fuerzas por la instauración del idiota en todas partes. Pero conscientemente. Y él mismo tiende, cada vez más, a volverse idiota. Que es todo lo contrario que el imbécil, ese ciudadano bien educado.

(Tristan Tzara, Manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo, 1920.)

Ni siquiera un poeta tan culto y profundo como J. E. Cirlot podía asegurarse estar en posesión de una verdad única. Lo cual, repitámoslo, nos parece una prueba fehaciente de su honestidad como poeta. En una carta personal mostraba sus dudas, con estas palabras: Hay un retroceso esencial en nosotros cuando llega la hora de la verdad. Y siempre estamos dispuestos a considerar que cuanto hacemos o hemos hecho son locuras, y que la verdad es otra, más sencilla, más elemental. Eso puede ser una influencia del carácter popular que en el fondo tiene toda la cultura hispana, del “sentido común” castellano y del paralelo “seny” catalán. Por eso no hay filósofos en España. Nadie quiere tener la responsabilidad de hacerse un mundo para él, y vivirlo hasta la muerte. Nadie quiere tampoco tener “su” muerte, como quiso Rilke.[10]

Por eso, porque vivimos bajo el “árbol de las variaciones” y las nubes de la duda, los mejores artistas no tienen vocación de poder, como decía F. Millán, no quieren arrogarse la máscara de la Esfinge cáustica y unívoca, principalmente dolménica, omnisapiencial, de los engrupidos.

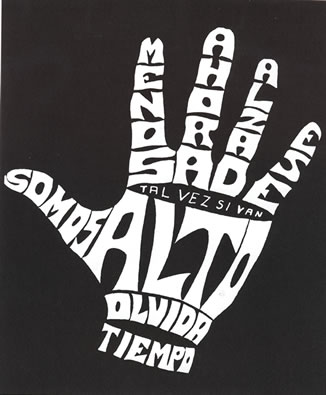

Adán Coprovich tenía veneración por Rilke. Pero también por Oliverio Girondo, y de éste aprendió a reaccionar contra el trascendentalismo huero y acartonado [11]. A los vigilantes hay que contestarles con ese principio primordial que Girondo plasma al comienzo del libro Veinte poemas para ser leídos en el tranvía:

No hay prejuicio más ridículo que el prejuicio de lo SUBLIME.

[1] Peter Sloterdijk, El desprecio de las masas, Pre-Textos, Valencia, 2002, pág. 96.

[2] Fernando Millán y Chema de Francisco, Vanguardias y vanguardismos ante el siglo XXI, Árdora, Madrid, 1998, pág. 85-7. El único reparo, aunque grave y seguramente no intencionado, que debo poner a dicho volumen es la exclusión de sus líneas a toda mención sobre Adán Coprovich, aunque su sombra revolotee por muchas de sus páginas.

[3] Valga como ejemplo admirable el blog del Círculo de Acción Sostenida y Pensamiento Antipoético (CASPA): www.caspaypoesía.blogspot.com

[4] Se podría pensar que siempre ha sido así, pero pondré tres ejemplos para rebatir esto. Antes de antes de ayer, en el mítico Japón del Man´yöshü (período Nara, siglo VIII) era civismo popular la utilización del arte poético como medio de expresión para, por ejemplo, declararse ante una doncella o agasajar a alguien. Antes de ayer, en la Rusia revolucionaria poetas como Maïakovski leían poemas en estadios atestados. Y ayer, durante los hippies años 70 en EEUU la poesía volaba de costa a costa con o sin microfonía, con o sin guitarras.

[5] Y es verdad también este comentario de Sábato: ...los propósitos siempre son superados por la obra, cuando se trata de arte. (...) Tal vez los propósitos sirvan como trampolín para lanzarse después a aguas más profundas. Allí empiezan a trabajar otras fuerzas inconscientes, poderosas y más sabias que las conscientes. Las que en definitiva revelan las grandes verdades. (En Diálogos de Borges y Sábato, comp. O. Barone, Planeta, Barcelona, 2002).

[6] E. Sábato, El escritor y sus fantasmas, Seix Barral, Barcelona, 2002, pág. 117.

[7] Nos reencontraremos el tema en Capitán Montes.

[8] Como vimos, la poesía viene del grito.

[9] Rainer María Rilke, Elegías de Duino, Cátedra, Madrid, 1987, pág. 98.

[10] A Manuel Millares (21 de abril de 1959). Cfr. De la crítica a la filosofía del arte, pág. 157. Sobre poetas y suicidas hablaremos en No acuséis a nadie.

[11] En la revista argentina Martín Fierro, donde llegó a ser director, Girondo expuso su “Manifiesto” ultraísta: se ataca el anquilosamiento de la cultura, el hábito y las costumbres que atenazan la creación; y se alaba la fe en sí mismo, y la vitalidad. Borges dijo de Girondo: Me he sentido provinciano junto a él.

0 comentarios